2023-04-18

2023-04-18

次瀏覽

次瀏覽

2022年全球半導體產業進入回調周期,尤其下半年全球半導體銷售額及需求增速顯著放緩,晶圓廠商資本支出縮減,全球半導體割裂,對半導體周期的感知越發深入。勁邦資本科技投資部俞漢揚就歷史維度理清半導體的周期性和成長性,探索行業投資思路。

半導體行業發展特征-周期性波動伴隨、成長性是主旋律

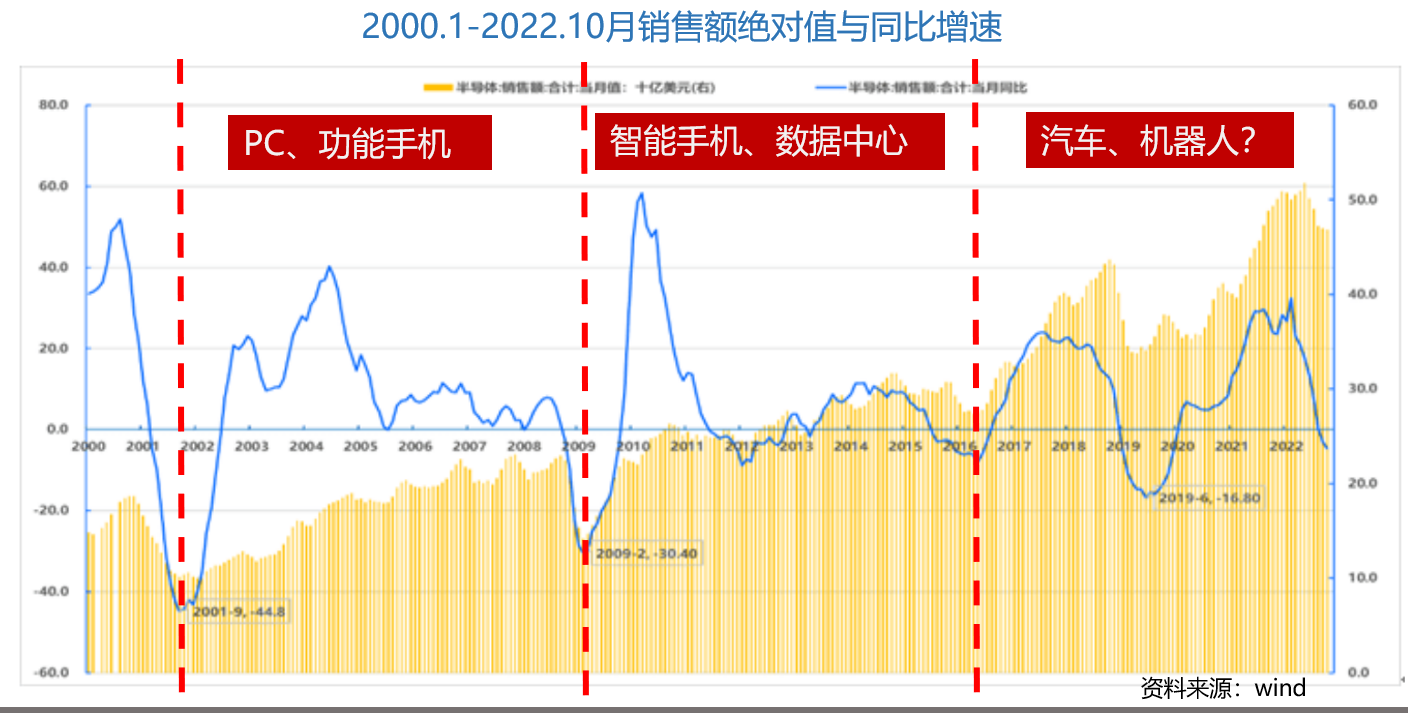

歷史維度看,周期性必然存在,每一輪半導體周期跟全球的宏觀周期高度匹配,每一次經濟危機或泡沫都會傳導至半導體行業,半導體周期波動非常明顯,從2000年到2022年的半導體銷售額當月同比走勢圖來看,基本三年一小周期,十年一大周期。

但是拉長來看,每一次大周期之后都是更強大的繁榮,其背后是終端應用的新場景革命不斷誕生,從PC、手機、數據中心擴展到如今的汽車、機器人等。半導體整體銷售額已從2000年月均10億+美元規模壯大到2022年月均50億美元。

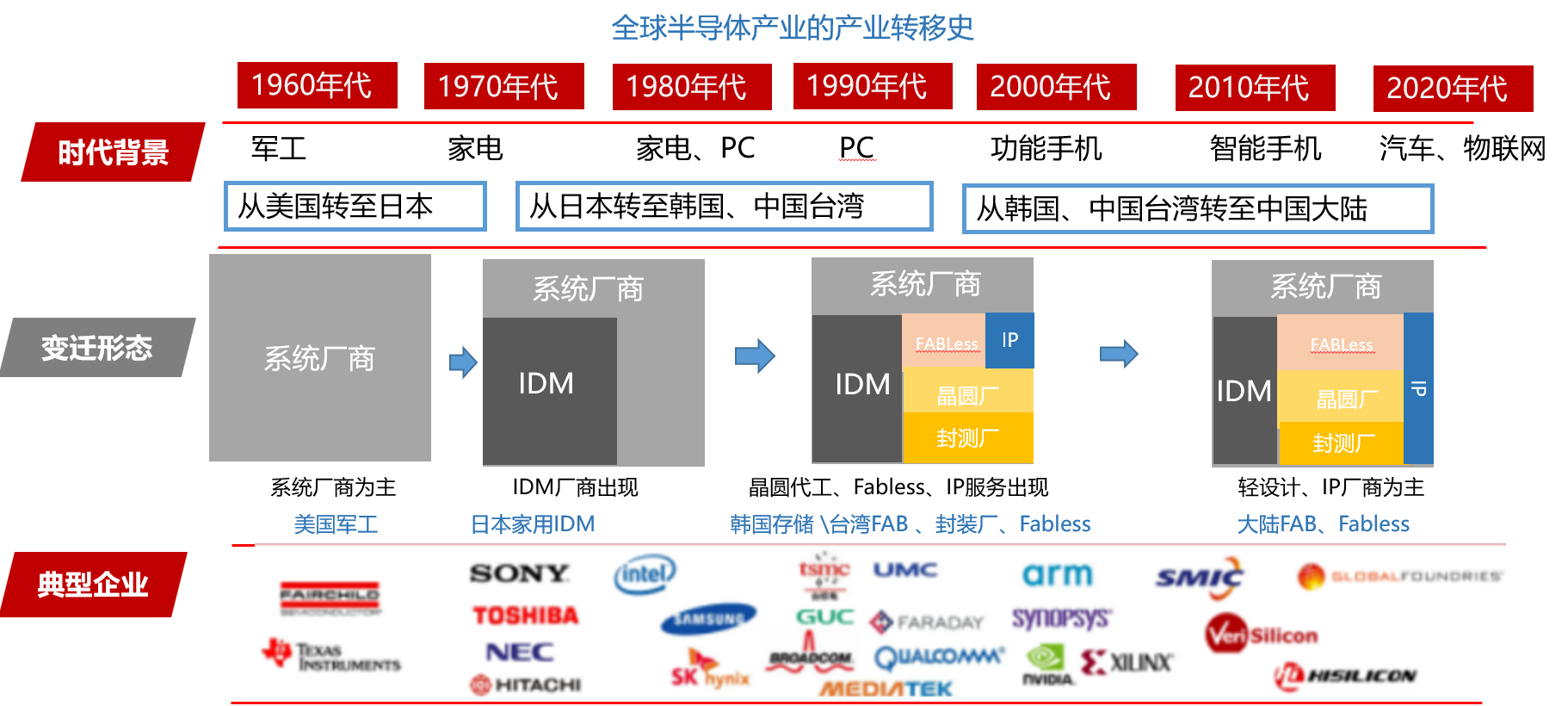

時代是進步的,周期性是跳躍的音符,成長性才是主旋律。回到產業歷史進程來看,是個順勢的過程。時代不停變化,半導體產業鏈條形態隨之變化。

首先觀察半導體歷史,晶體管1947誕生在美國貝爾實驗室,開啟半導體技術的產業化之路,產業化需求最初由美國的軍工國防支撐,五六十年代美國軍方的采購訂單,為硅谷半導體企業提供了70%的研發經費。七十年代日本索尼帶頭引發的家電業興起,半導體產業也從美國轉至日本, IDM模式(設計制造封測流程一體化)出現;八十、九十年代,PC開始互聯網時代,已有發展模式效率跟不上需求,產業鏈進一步全球化分工協作,從日本轉移至韓國和中國臺灣,在韓國成就了三星、LG、海力士等存儲芯片巨頭,在中國臺灣成就了邏輯芯片代工龍頭臺積電;在美國則不斷涌現各個領域的高性能芯片設計龍頭,有通信領域高通、博通;有CPU英特爾、AMD等;進入21 世紀,手機的普及與高頻次的迭代升級、大陸消費電子崛起,帶動海外大廠和海外學子紛紛進入中國大陸,產業從中國臺灣轉移至中國大陸,發展至今在中國大陸逐漸形成了完整產業鏈。

三次大的產業轉移,是產業鏈全球化高效協作的渴求拉動,是行業需求紅利、政策紅利、技術紅利的共同推動,所呈現出的全球化狀態是各國科技文化及長期博弈而形成各家所長的結果。

但是這一高效的全球化,被愈演愈烈的貿易戰打破。

2018年以來,美國加碼對華半導體管制,對于中國半導體的制裁策略是層層遞進。從一開始制裁國內通訊設備整機廠華為、中興,在核心芯片供應端和電信運營商客戶端直接打擊,繼而將FAB廠中芯國際列入實體清單,并逐步對上游核心設備及材料、甚至人才都限制供貨。實質上是對核心技術的限制加碼,逐漸從外層延伸到內層、底層,層層遞進、阻礙技術進步。

逆全球化升級態勢,驅動中國半導體產業鏈生態內循環加速。整機廠在重建供應鏈體系、加快國產化進程、傾斜國產芯片的采購甚至自研;晶圓廠產線去A化、加速核心材料、設備及設備零配件等產品驗證進程。

在外壓內推的雙重動力下,供應鏈體系投資機會漸進式顯現。先是外層的電子器件、系統模塊、芯片器件,國產供應鏈迅速得以切入垂直供應鏈的比例迅速擴大,借助整機廠的資源業務支持,眾多芯片器件廠商規模體量高速增長、短短幾年實現上市;隨著國產芯片自給率的提升、產品性能的升級繼而推動中層的晶圓廠產能、先進封裝產能需求激增、工藝迭代,再傳導至底層材料設備的國產化機會。國內半導體設備、材料商在近兩年收入利潤增速遠超以前。

半導體板塊投資思路——芯有猛虎、細嗅”強微”

整個投資思路概括為八字:芯有猛虎、細嗅”強微”。目前國內產業鏈各環節與國外差距都很大,相對在全球有一席之地的封測端,自主程度也僅占到20%,而且主要是中低端封測。因此芯片要實現國產突破,必須求強和至微。

強技術主要包括滿足相應場景的高性能、高可靠性、高集成度芯片、先進特色工藝制程、核心前道設備等,研發投入大、市場也大、具有大開大合的特點;微技術主要體現在材料端、EDA,研發所需投入及市場不算大,但是認證周期及突破難度不亞于強技術,一旦被限制,也會影響整個產業鏈條,是個小而美的機會。